ついつい無意識に食べてしまう!もしかしたら、腸のせいかも?

10月に入り一気に気温が下がり、寒くなってきました

免疫力が下がりやすいのでインフルやコロナにも気を付けてください

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

ついつい無意識に食べてしまう!もしかしたら、腸のせいかも?

「ダイエット中なのに、どうしてこんなに甘いものが食べたいんだろう…」「お腹は空いていないはずなのに、つい手が伸びてしまう・・・」

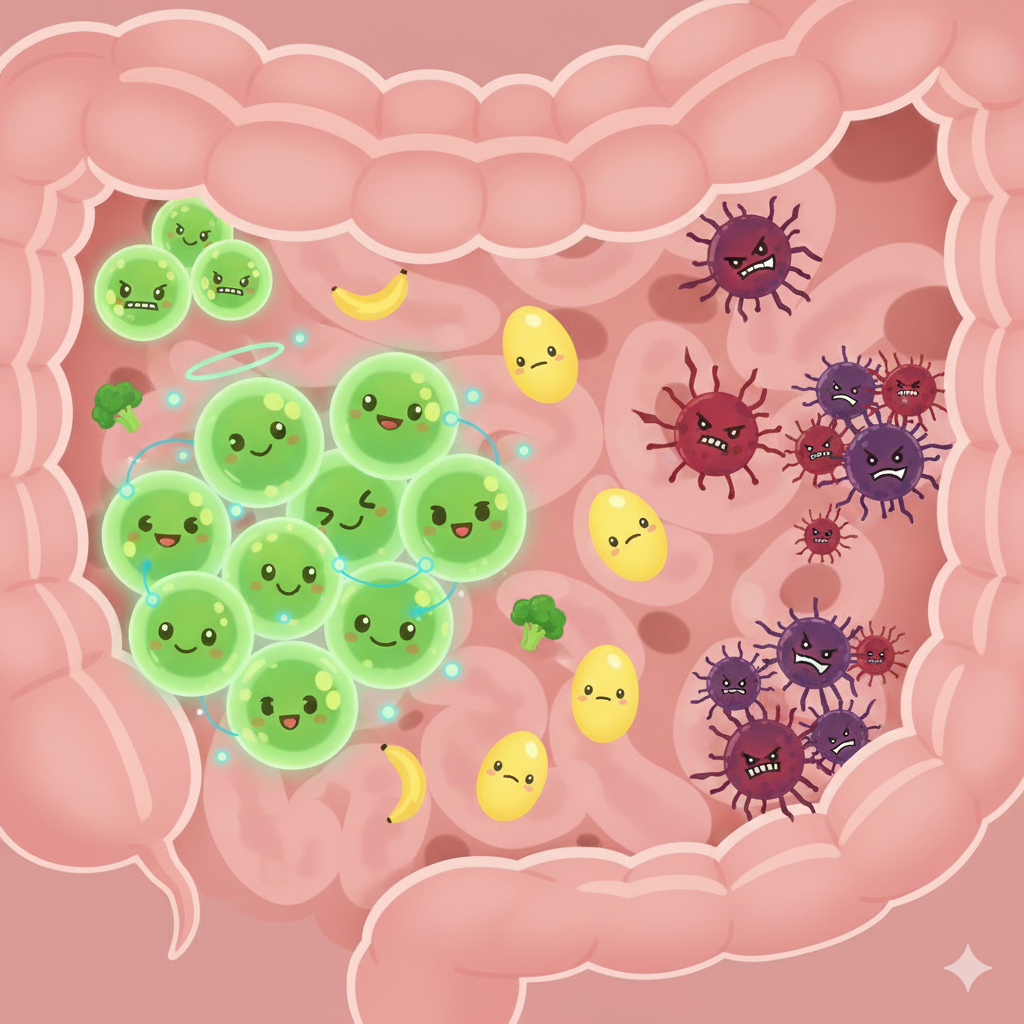

もし、あなたがそう感じているなら、その強烈な食欲は、もしかしたらあなたの意志ではなく、お腹の中に住む数十兆匹の住人たち、つまり「腸内細菌」に仕向けられているのかもしれません!

近年、科学の進歩によって、腸内細菌の持つ驚くべき力が次々と解明されています。特に注目されているのが、「腸内細菌が食欲をコントロールしている」という可能性です。

腸内細菌は食の好みを支配する!?

私たちの腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌など、約1000種類、100兆個以上ともいわれる様々な細菌が生息し、「腸内フローラ(お花畑)」を形成しています。

実は、どんな細菌が多く住んでいるかによって、私たちが「食べたい!」と感じるものが変わってくるという研究結果があるのです。

例えば、

糖質を好む細菌が多いと、甘いものや炭水化物を強く求める。

脂質を好む細菌が多いと、揚げ物やこってりしたものを無性に食べたくなる。

これは、腸内細菌たちが自分たちのエサとなる食べ物を私たちに「要求」している状態で、彼らは脳に送るメッセージを介して、私たちの食欲を巧みに誘導している可能性があるのです。あなたの「あれが食べたい!」という衝動は、もしかすると腸内細菌の「これをくれ!」という叫びかもしれません!

痩せ菌が作り出す「食欲抑制ホルモン」

では、この腸内細菌の食欲誘導から抜け出すにはどうすれば良いのでしょうか?鍵となるのが、私たちのダイエットの味方である「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)」です。

短鎖脂肪酸は、食物繊維などをエサにして腸内の「痩せ菌」と呼ばれる善玉菌が作り出す物質です。この短鎖脂肪酸には、驚くべき2つの効果があります。

1. 食欲をコントロールする

短鎖脂肪酸が腸管から分泌されると、「GLP-1」や「PYY」といったホルモンの分泌が促されます。これらは別名、「食欲抑制ホルモン」とも呼ばれ、脳に「もう満腹ですよ」というサインを送ることで、食べ過ぎを防ぐ働きをしてくれます。

つまり、痩せ菌を増やして短鎖脂肪酸をしっかり作らせれば、自然と食欲が落ち着き、無理なく食事量をコントロールできるようになるのです。

2. 脂肪の蓄積を抑える

さらに、短鎖脂肪酸は脂肪細胞へのエネルギーの取り込みをブロックしたり、脂肪燃焼を促したりする働きもあるため、ダイエットに欠かせない成分として注目を集めています。

腸内環境を味方につけて「食欲の暴走」を止める3つのアクション

自分の食欲を「腸内細菌任せ」にしないために、今日からできることを始めましょう。

1. 食物繊維をたっぷり与える

痩せ菌の主なエサは、野菜、きのこ、海藻類などに含まれる食物繊維です。特に、海藻やもち麦などの水溶性食物繊維は、短鎖脂肪酸を作るための優秀なエサになります。毎日の食事に具だくさんの汁物や海藻サラダをプラスすることから始めましょう。

2. 発酵食品で善玉菌を補給

ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬けなどの発酵食品は、生きた善玉菌(プロバイオティクス)を直接腸に送り込むことができます。多様な菌を取り込むことで、腸内フローラ全体のバランスを整えることができます。

3. ストレスと睡眠不足は大敵

ストレスや睡眠不足は、腸内環境を乱し、悪玉菌を優位にしてしまう大きな原因です。深い呼吸や軽い運動でリラックスし、夜は質の良い睡眠を確保することを最優先にしましょう。睡眠不足になると、食欲を高めるホルモンが分泌されやすくなることも分かっています。

まとめ

最近の研究では5日暴食したら、その習慣を直すために7日では足りないという研究結果も出ているようです。

「意思が弱いからつい食べ過ぎてしまう」と自分を責める必要はありません。まずは、あなたの体内で懸命に働いている腸内細菌たちに目を向け、彼らが喜ぶエサを与えることから始めてみてください。そして、適度な運動をして、腸内環境を整えることが、あなたの食欲、そしてダイエットを成功に導く最短ルートになるはずです。

でも、自分だけで始められるかな?と思った方はウチのジムでサポートします!

最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

食欲の秋を味方に!秋の味覚と健康的な食べ方の工夫!

9月に入り札幌は一気に秋モード

朝晩は涼しくて過ごしやすくなってきましたね!

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

食欲の秋を味方に!秋の味覚と健康的な食べ方の工夫!

9月に入り、涼しさとともに「食欲の秋」がやってきました!

サンマやカボチャなど美味しもの一杯の秋ですが、ついつい食べすぎてしまった…なんてことも良くありますよね~

今回は、秋の美味しい食材とその効能、さらに効能を高める食べ合わせを紹介しつつ、体重が増えないようにどうしたら良いか?をお伝えします!

秋が旬の主な6つの食材

さつまいも

エネルギー補給+腸内環境改善

秋の代表格・さつまいもは、食物繊維が豊富で便秘改善や腸内環境の改善に役立ちます。また、ゆっくりと消化吸収されるため、血糖値の急上昇を抑えてくれる優れた炭水化物源でもあります。

効能を高める食べ合わせ:ヨーグルト

乳酸菌と組み合わせることで腸内環境をさらに整え、免疫力アップにつながります。

きのこ類

低カロリーでビタミン・ミネラル豊富

しいたけ、舞茸、しめじなど秋のきのこは低カロリーながら食物繊維とビタミンDが豊富。免疫力を高め、骨の健康維持にも役立ちます。

効能を高める食べ合わせ:魚(サンマや鮭)

きのこのビタミンDはカルシウムの吸収を助けます。カルシウムや良質な脂質を含む魚と一緒に食べると骨や筋肉の健康により効果的です。

サンマ

DHA・EPAで脳と血管の健康に

秋が旬のサンマは、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸が豊富で、血液をサラサラにし、動脈硬化予防や脳の活性化に効果的です。

効能を高める食べ合わせ:大根おろし

消化を助けるだけでなく、抗酸化作用もあり、魚の脂と相性抜群。美味しさと健康効果の両方を高めてくれます。

鮭

ビタミンD+アスタキサンチンで抗酸化

秋鮭は高たんぱく・低脂肪で、ビタミンDやオメガ3脂肪酸を多く含みます。さらに赤い色素成分「アスタキサンチン」には強力な抗酸化作用があり、疲労回復やアンチエイジングに役立ちます。

効能を高める食べ合わせ:きのこやレモン

鮭のビタミンDはカルシウムの吸収を助けるため、きのことの相性抜群。また、レモンのビタミンCと組み合わせると抗酸化効果がさらに高まります。

かぼちゃ

βカロテンで免疫力アップ

秋から冬にかけて旬を迎えるかぼちゃは、βカロテンが豊富で、体内でビタミンAに変換され、免疫力強化や粘膜の健康を守ります。風邪予防や肌の健康維持にも効果的です。

効能を高める食べ合わせ:油(オリーブオイルやナッツ)

βカロテンは脂溶性なので油と一緒に摂ると吸収率がアップします。サラダにオイルをかけたり、ナッツと一緒に食べるのがおすすめです。

りんご

ポリフェノールで抗酸化作用

りんごに含まれるポリフェノールは強い抗酸化作用を持ち、老化防止や生活習慣病の予防に役立ちます。また、食物繊維も多く整腸作用があります。

効能を高める食べ合わせ:ナッツ

ナッツに含まれる良質な脂質と合わせることで、ポリフェノールの吸収率がアップします。おやつに「りんご+ナッツ」は理想的な組み合わせです。

食べ過ぎ注意!「運動」と組み合わせるのが大事

どれも体に良い食材ですが、秋はつい「食べ過ぎ」が問題になりがちです。

健康効果を得るための食事も、カロリーオーバーすれば逆効果になってしまいます。

そこで大切なのが筋トレとの組み合わせです。

筋肉はエネルギーを消費する“代謝のエンジン”。食べたいときに筋トレをしておけば、余分なエネルギーを燃やしやすい体になります。

厚生労働省の指針でも、ウォーキングなどの有酸素運動に加え、筋トレの重要性が強調されています。つまり、「食欲の秋」を楽しみつつ健康を守るには、筋トレが必須なのです!

まとめ

秋の味覚は栄養価が高く、体に良いものばかりです。

ただし食べ方を工夫しないと「健康」どころか「体重増加」の秋になってしまいます。

・旬の食材を楽しむ

・効能を高める食べ合わせを意識する

・食べすぎたら筋トレでエネルギー消費

この3つを守ることで、秋の味覚を安心して楽しめます!

でも、トレーニングなんて大変!と思った方、一人で始めるのは大変でもサポートがあれば大丈夫!

最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

健康のために歩いているだけで大丈夫と思ってませんか?

8月に入り札幌も暑い日が続いております

熱中症にお気を付けください!

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

ウォーキングは「健康の土台」になる

年配の経営者の方は特に健康に留意されて、ウォーキングをしている方が多くおられます。歩くことで血流が改善し、心肺機能が高まり、ストレスも解消。運動が苦手な方でも続けやすいという大きなメリットがあります。

特に経営者やデスクワーク中心の方にとって、歩くことは健康の最低ラインを守るための土台です。「歩いているから安心」ではなく、「歩くことから始める」が正しい捉え方です。

ウォーキングは大切な健康習慣ですが、それだけで完結しないことをここで強調しておきます。

有酸素運動で逆に筋肉が減る?

意外と知られていないのが、長時間の有酸素運動は筋肉を分解してエネルギーに使ってしまうという事実。人間の体は、糖質や脂質が不足すると、筋肉をアミノ酸に分解して、それをエネルギー源として燃やす仕組みを持っています。

つまり、「健康のために」と頑張って歩きすぎると、かえって筋肉が減ってしまい、基礎代謝が落ちて“痩せにくい体質”に逆戻り。さらにフレイル(加齢による筋力低下)のリスクも高まってしまうのです。

特に朝一で朝食を取らずに動いてしまうと筋肉減少リスクを高めます。

タンパク質を補給して筋肉減少を避ける

健康の維持にはタンパク質が重要です

筋肉はもちろん、皮膚や髪、ホルモンや免疫細胞に至るまで、タンパク質は体をつくる材料そのもの。1日の推奨量は体重1kgあたり1〜1.2g程度と言われていますが、忙しいビジネスパーソンや高齢者ほど不足しがちです。

「朝はパンとコーヒー」「昼はおにぎりと麺類」「夜はお酒と軽いおつまみ」──こんな食生活だと、あっという間にタンパク質不足になってしまいます。

サプリやプロテインを上手に取り入れながら、意識してタンパク質を確保することが健康寿命を延ばす第一歩です。

やっぱり筋トレ

実は、厚生労働省も2023年から健康づくりの指針を見直しました。これまでは「歩くこと」や「有酸素運動」が中心でしたが、新しく「筋トレを組み合わせること」が推奨されたのです。

その理由は明快。有酸素運動だけでは筋肉量は維持できず、特に高齢化社会ではフレイルやサルコペニア(筋肉減少症)が深刻な課題になっているからです。

つまり、「歩くだけでOK」という時代はもう終わりました。これからは「歩く+筋トレ+タンパク質」が健康の三本柱です。

歩くだけ健康法から“卒業”しよう!

健康のために歩くことは素晴らしい習慣です。でも、それだけでは筋肉は減ってしまい、体は本当の意味で健康になれません。

だからこそ、これからは以下の3つを意識してみてください:

・有酸素運動はほどほどに

・毎食にタンパク質をプラス

・定期的に筋トレを取り入れる

特に経営者やビジネスパーソンにとって、健康は最大の経営資源。「歩いてるから大丈夫」ではなく、「筋肉を育てて未来に投資する」意識が必要です。

当ジムでは、経営者向けに効率的な筋トレや栄養サポートを提供しています。歩く習慣を大切にしつつ、“筋肉を守る生活”へとシフトすることで、本当の健康を手に入れませんか?

最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

夏の健康を守る3つのポイント!

7月初旬ですが、すでに30度越えの暑い日が続きますね

急激に気温が上がっているので、体調にお気を付けください!

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

夏の健康を守る3つのポイント!

冒頭にも書きましたが、非常に暑い日が続いております。まだ、体が汗を出す準備ができていなく、体温調整をしにくいので今の時期はより一層の注意が必要です!

そのために大事な3つのポイントをまとめてみました!

1. 水分補給は「こまめに・意識して・正しく」

夏の健康管理でまず第一に大事なのは、水分補給。当たり前すぎてスルーされがちですが、「喉が渇いてから飲む」では遅いんです。

人の体の60%は水分でできており、特に夏は汗として大量の水分とミネラルが失われます。脱水が進むと、熱中症はもちろんのこと、血流の悪化、頭痛、集中力の低下、疲労感の蓄積など様々な不調の原因になります。

水分補給3つのポイント

・喉が渇く前にこまめに飲むこと

・一気飲みではなく数回に分けて

・水だけでなく、塩分やミネラルも補える飲料を選ぶ

特に運動をしている方や屋外で活動する機会が多い方は、経口補水液や塩分入りのスポーツドリンクを上手に使うと効果的です。

2. 冷房に頼りすぎない「温度差対策」で体調を守る

夏バテや自律神経の乱れを引き起こす原因の一つが、外気との温度差です。屋外は35度、室内は24度…そんな極端な環境の中を行き来していれば、体もびっくりしてしまいます。

冷房の効いた部屋で長時間過ごすと、体の熱産生機能が低下し、冷え・倦怠感・頭痛・胃腸の不調などにつながります。また、寝るときも冷房を強くしすぎると、朝起きたときに体がだるくなってしまうことも。

温度差対策3つのポイント

・冷房設定は26〜28℃前後を目安

・冷風が直接体に当たらないようにする

・室内でも薄手の羽織りや腹巻などで冷えすぎを防ぐ

この「ちょっとした調整」で、夏バテのリスクは大きく減らせます。

3. 動かない夏は危険!「夏こそ運動」が体を守る

暑いからといって動かずにエアコンの効いた部屋にこもり、アイスや冷たい麺ばかり…そんな生活を続けていると、体はどんどん弱ってしまいます。

夏はただでさえ汗でミネラルが奪われ、代謝が落ちやすい季節。そこに運動不足が重なると、筋力の低下、内臓機能の衰え、メンタルの低下まで引き起こします。

実は、夏こそ軽い運動や筋トレが有効で、適度な運動は、血流を良くし、自律神経のバランスを整え、体温調節機能も強化します。エアコンに頼り切りの体を「自力で温度調整できる体」にしておくことが、夏バテ防止に大きく貢献するのです。

ただし、炎天下の外でハードな運動をする必要はありません。

室内での軽い筋トレやストレッチ

エアコンの効いたジムでのトレーニング

朝夕の涼しい時間帯のウォーキングやラジオ体操

こういった「無理なく続けられる運動習慣」こそが、夏の健康維持のカギです。

まとめ

夏は健康を崩しやすい季節ですが、逆に言えば、夏に体を整えておけば、その後のシーズンをずっと元気に過ごせるということです。

「水分補給」「温度差対策」「運動習慣」──この3つを意識するだけで、疲れにくく、体も頭も冴える夏を過ごせるようになります。

EXEBIT-Mは室内ジムですので、暑さ対策も万全な室内環境の中で、トレーニングできます!運動不足になりやすい夏に快適環境でトレーニングしませんか?

最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

「デトックスウォーターや野菜ジュースで健康」は勘違い?

6月に入り一気に暖かい日も増え始めました

朝や夜の散歩にもちょうどよい時期ですね

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

「デトックスウォーターや野菜ジュースで健康」は勘違い?

最近、コンビニやSNSでもよく見かける“デトックスウォーター”や“野菜ジュース”。レモンとミントを水に入れて、おしゃれなボトルに入れて、よし、これで毒素も脂肪もスッキリ!体に良いし、栄養も取れそう!…って、本気で思っていませんか?

その飲み物、実はあなたの健康への気休めアイテムになってるかもしれません。

これらの多くは本来の食事や運動を代替するものではなく、“補助”にすぎない存在です。

逆に健康に悪い?3つの危険性

1.市販の野菜ジュースは栄養が少なく糖分が多い

特に市販の野菜ジュースは加熱処理によりビタミンCなどの栄養素が大きく失われている上、糖分が多く含まれていることも。健康どころか、血糖値の急上昇や脂肪の蓄積を招く原因になる場合もあります。

2.市販のデトックスウォーターは添加物が入っている

「甘くないし、ヘルシーでしょ?」って言いたくなるそのウォーター。

でも実際、フルーツの糖分や果汁がじわじわ出てるって知ってますか?

市販のフルーツ入りウォーターやフレーバーウォーターの中には、しれっと砂糖や香料が入っているものも多いんです。しかも、なんとなく飲みすぎちゃうから、実はカロリー過多に…なんてオチも。

3.自分で作った場合の罠

じゃ~自分で作れば安心でしょ!と思いますが、果物の皮に含まれる防腐剤やワックスなども心配で、結局健康かわからない

実はデトックスって、肝臓と腎臓がやってくれてます

「体の毒素を外に出す」って、よく聞きますよね!でもちょっと待ってください。毒素って何ですか?重金属?食品添加物?日々のストレス? どれも正解っぽいけど、それをレモン水が排出してくれるなら、医療いらないです。

実は体の中の“いらないもの”は、肝臓と腎臓が24時間体制で処理してくれてます。あなたが寝てる間も、働き続けてくれてるブラック企業も真っ青なハイスペック臓器たちです。

だからまずは、内臓に感謝して、過労させない生活をすることの方が大事なんです。

食事は抑えているのに毎日晩酌していて痩せてこないって方は、皆さんはアルコールの分解にばかり、内臓が働いて、代謝の方にまで回らないのかもしれません。

健康を作るのは飲み物よりも行動です

健康になりたければ、食事・睡眠・運動です。痩せたければ、動きましょう!

デトックスウォーターを飲んで満足している暇があったら、ストレッチ5分でもOK、散歩でもいいから、体を動かすことが一番のデトックス。

そして、ちゃんと栄養のあるものを食べて、しっかり寝る。それだけで体は驚くほど変わります。

まとめ

おしゃれボトルに入ったデトックスウォーター、それはそれで気分が上がるアイテムです。でも、それで健康が手に入るかというと…ちょっと違う。

本気で体を変えたいなら、やることはシンプル。“体を動かす” “食べる” “休む”の3点セットを見直すことです。

もし「一人じゃ無理」「習慣が続かない」そんな時は、環境ごと変えるのが一番です。

私たちのジムでは、そんなあなたをしっかりサポートします。

健康は一日にしてならず。でも、正しく始めれば、一生モノの資産になります。

最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

話題の「マンジャロ注射ダイエット」本当に安全?効果とリスクを知っておこう!

ようやく暖かい日も増えてきた札幌

しかし、休日ごとに雨が多いのは気のせいか?

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

話題の「マンジャロ注射ダイエット」本当に安全?効果とリスクを知っておこう

最近、経営者仲間の間で「マンジャロ注射で痩せた!」とか「医者の処方で打ち始めた所!」なんて言葉が飛び交っております。

私も最初は???でしたが、効果があるのか?安全なのか?リスクは無いのか?と気になって調べてみました!

マンジャロ注射って何?急増する“痩せ薬”ブームの背景

「マンジャロ(チルゼパチド)」は、もともと2型糖尿病の治療薬として使われてきた注射薬ですが、近年、体重減少効果が注目され「痩せ薬」として話題になっています。GLP-1とGIPという2つのホルモンに働きかけ、食欲を抑制し、胃の動きを遅くすることで摂取カロリーを減らすという仕組みです。

海外の臨床試験では10~20%の体重減少が見られ、日本でも一部の医療機関がダイエット目的で処方するようになっています。忙しい経営者にとって、手間なく気軽に痩せられる!という事で飛びついてしまうのも無理はありません

しかも、自費診療でも買えるようなので、お金に余裕のある経営者ならなおさら頼りたくなりますね!

マンジャロ注射ってリスクは無いの?

調べてみると、代表的なものには、吐き気、嘔吐、便秘、下痢、食欲不振などの消化器症状があり、人によっては日常生活に支障が出ることも。また、まれに膵炎や胆石、低血糖など重大な副作用も報告されています。

さらに、美容目的で個人輸入するケースでは、偽造品や誤使用のリスクが極めて高く、命に関わる危険性も否定できません。医師の診断と管理の下でなければ、安全とは言えないのが現実です。

自分で行う場合には使用量の調整など難しいみたいです。

マンジャロ注射の最大のリスク

調べると上記のような内容が出てきましたが、私が思う最大のリスクは食べない事による。栄養失調と筋力の低下によるリバウンドです!

食べないという事は必要な栄養素が足りないという事で、その他にも、集中力の欠如や免疫力の低下など様々な弊害が考えられます。

経営者こそ「薬に頼らない体づくり」をしましょう!

多忙な経営者にとって、体調管理は仕事のパフォーマンスに直結します。会議中の集中力、交渉時の判断力、長時間の耐久力等々これらはすべて健康がベースです!

だからこそ、「見た目の変化」だけでなく「内面から整える健康」が必要不可欠。薬で一時的に体重を落とすのではなく、継続的な運動習慣を通じて、代謝、姿勢、メンタル、そして自信そのものを作り上げていきましょう!

運動は面倒?

運動は時間もお金もかかる「コスト」と考えられがちですが、経営者にとってはむしろ「未来の自分に投資する行動」です。継続的なトレーニングによって体力や免疫力が上がれば、病気で休むことも減り、持続可能な働き方が可能になります。

短期的な解決策に頼るのではなく、日常の習慣を見直し、自分の体を“経営資源”としてしっかり育てていくことが、真の意味での「健康経営」ではないでしょうか。

まとめ

話題のマンジャロ注射には確かに体重減少効果がありますが、「食べない」ことによる体への弊害は決して小さくありません。栄養不足による体調不良、筋肉の減少、内臓への負担、そしてメンタルの不安定があります。それらは経営の現場でも大きなマイナスになり得ます。

だからこそ、私たちは「健康的に痩せて、持続可能な体を作る」ことを、すべての経営者に選んでいただきたいと考えています。

じゃぁ~具体的にどうしたら良いの?と言う方は私にご相談ください!

さらに、最初の1ヵ月は会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

1回の体験だけでもOKです!気軽にお声かけ下さい!

ボケが改善する!?もうダメかも?と思う前に試してください!

札幌もようやく暖かくなり、チューリップや桜など花も咲き始めました

ようやく春と言う感じですね!

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

ボケが改善する!?もうダメかも?と思う前に試してください!

先日、近所の地域密着の薬屋のきのけん薬局さんの主催で、厚生労働省と一緒に認知症予防の活動をされている健創製薬株式会社の本山先生のお話を聞いてきました!

皆さんは「筋トレ」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?

筋肉ムキムキになること? ダイエット? それとも、若者向けの運動?

実は最近、「筋トレが脳に効く」という研究結果が世界中で注目を集めています。高齢者の認知機能を保つ方法として、ウォーキングや脳トレに加えて、筋トレが非常に効果的であることが分かってきたのです。

認知症は怖い!

認知症は将来年を取ると誰でも早かれ遅かれなってしまうものかな?と私は漠然と思っていました。

将来なりたくない病気ランキングでは断トツの1位に輝くくらい、かかったら周りに迷惑かけそうで大変そうって思う方も多いと思います

2030年には523万人になるともいわれています。65歳以上の7人に1人が認知症を患う事になるとの事です。

これって認知症?

認知症って感じるのは物忘れが多くなってきたとか多いですが、初期症状としてはどんなものがあるのかまとめてみます

もの忘れ:

・最近の出来事や会話の内容を忘れる

・新しい情報を覚えにくくなる

・同じ質問を何度も繰り返す

理解力・判断力の低下:

・複雑な作業(料理など)ができなくなる

・会話の内容が理解できなくなる

・道に迷う

性格の変化:

以前は穏やかだった人が怒りっぽくなる

無関心になる

不安や抑うつになる

行動の変化:

身だしなみに無頓着になる

物を置き忘れる

何かを盗まれたと思うなど被害妄想になる

その他:

集中力の低下

見当識障害(時間や場所の感覚がわからなくなる)

認知症かも?2つのテスト

10秒モモ上げチャック

1.イスに背もたれせずに座る

2.片足をまっすぐ伸ばす

3.伸ばした足を上に10秒上げる(少ししか上がりませんが上げて耐えてください)

4.この時の痛みを10段階評価で評価する。痛みを感じないを0として我慢しきれないほどの痛みが10

5.認知症を発症されている方は0~1、軽度認知障害の方は2~3を選ぶと言われています。ちなみに健常者は5以上を選びます

ス・マ・ヌ法

1.カタカナのス・マ・ヌの文字をランダムに相手の背中に2回づつ計6回書いていきます

2.1回書き終わる毎に何の文字か当ててもらいます

3.軽度認知障害の方の正答率は半分以下と言われているので、3問以下だと疑いがあります

以上の様に認知機能が落ちてくると、感覚機能が鈍くなってしまいます

認知機能を回復したい!

認知機能を維持したいとか、回復したいって思いますよね?

私たちの神経には、筋肉を動かす「運動神経」と、体の外や中の情報を脳に伝える「感覚神経」があります。

感覚神経は、皮膚で感じる温度や圧力、関節の角度、筋肉の張りなど、さまざまな情報をキャッチして脳に送り届けます。

この「感じる力」が衰えてくると、脳が正確な情報を得られなくなり、判断力や記憶力にも悪影響が出てくるのです。

つまり、感覚神経を活性化させることが、認知症予防の新たなアプローチになるというわけです!

感覚神経を再構築する運動

ここでポイントなのが、「ただ力任せにやる」のではなく、身体の感覚を意識しながら行うことです。

1.モモを鍛える

1.イスに背もたれせずに座る

2.片足をまっすぐ伸ばす

3.伸ばした足を上に10回上に上げる

※モモを思いっきり感じることが大切

2.ふくらはぎを鍛える

1.椅子の背をもって立ちます

2.かかとを思いっきり上げます

3.10回繰り返します

※ふくらはぎの筋肉を感じることが大切

3.胸の筋肉を鍛える

1.椅子に座り、胸の前で手を合わせます

2.合わせた手を押し合う様に手を前に出します

3.これを10回繰り返します

※胸の筋肉を感じながら動かします

4.背中の筋肉を鍛える

1.椅子に座って体を左にねじります

2.そして、戻します

3.10回繰り返します

4.椅子に座って体を左にねじります

5.そして、戻します

5.10回繰り返します

※背中の筋肉を感じながら行います

詳しくは本山先生の著書「認知機能改善30秒スクワット」をみてください!

まとめ

最初は痛みを感じなかった人も徐々に感覚を取り戻していくとともに。認知症も改善する可能性があるので、是非、身近な認知症が疑われる方に、ダメもとでお試ししていただけると幸いです!

もし、症状改善などありましたら、報告していただけると嬉しいです!

きちんと筋肉を感じながらのトレーニング、普通の方のトレーニングでも大切です!

自分では難しいという方はウチのトレーニングジムEXEBIT-M(エグゼビット エム)でお待ちしております!

メッセンジャーかLINEでご連絡下さい!

危険な○○だけダイエット!

4月中旬になり、ようやく暖かい日が増え始めました

動きやすく運動には良い季節になりましたね

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

危険な○○だけダイエット!

○○ダイエットって皆さん1度や2度試した事はあると思います。

例えばリンゴダイエット、バナナダイエット、バターコーヒーダイエット、16時間空腹ダイエットっと数えれば枚挙にいとまがありません。

一度試して少し効果があって、いつの間にかやめてしまって元どおりと言う方も多いと思います。

○○だけダイエットの効果

危険と言いましたが、やり始めると意外と効果がある方も最初は多いです。

それは単に、今まで食べていた分のカロリーより減ったとか、普段食物繊維が足りなかったので便通が改善したとかで減っている事も多いと思います

基本的には摂取カロリーが減っていって痩せております

何故、○○だけダイエットが危険なのか?

○○だけダイエットがダメな3つの理由

1.摂取カロリーが低くなる

摂取カロリーが低くなると、筋肉を分解してエネルギーを作り出してしまいます。そのため、基礎代謝が下がって逆に痩せにくくなったり、元の体重に戻ったときに脂肪量が増えてしまいます。

2.栄養バランスが悪くなる

栄養バランスが悪くなると、体に必要なエネルギーや栄養素が不足し、免疫力の低下や疲れやすさ、肌荒れ、便秘、ホルモンバランスの乱れなど様々な不調が起こります。代謝も落ち、痩せにくく太りやすい体質になる原因にもなります。

3.続けにくい

毎日同じものを食べることに飽きてしまったり、外食が難しくなったりと、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。その結果、リバウンドしやすくなり、痩せにくい体質になることもあります。

まとめ

健康的に痩せるためには、「○○だけ」に頼るのではなく、バランスの取れた食事と適度な運動を継続することが何よりも大切です。もし短期間で体重を落としたい場合でも、専門家の指導のもとで栄養を確保しながら行うのが望ましいでしょう。

簡単そうに見える「○○だけダイエット」。ですが、健康を損なっては意味がありません。「楽して痩せる」ではなく、「健康的に整える」ことを意識して、無理のない方法で理想の体を目指しましょう。

じゃぁ~具体的にどうしたら良いの?と言う方は私にご相談ください!

さらに、4月までは会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

血液検査の結果そのまま放置してませんか?

3月上旬からに雪が溶け始めソロソロ春だな~と思っていた矢先に

大雪で改めて冬だと思い知らされる今日この頃

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

血液検査の結果そのまま放置してませんか?

健康診断や人間ドックで血液検査を受ける方は多いと思います。しかし、その結果をしっかり活用していますか?「異常なし」と言われると安心して終わってしまったり、「要注意」と言われても、特に何もせずに放置してしまったりします

そのまま放置していると、知らず知らずのうちに取り返しのつかない事になりかねません!

実は、血液検査の結果には健康維持や体づくりに役立つヒントがたくさん隠れていますので、ただの数字と思わずに注意してみてみましょう!

この数字に注意!

血糖値が高め

喉が渇きやすかったり、疲れやすく体がだるかったり、食後に強い眠気を感じたりこんなことを感じていたら要注意です。

血糖値という位なので、糖を取りすぎないように気を付けることが大切です。スイーツばかりじゃなく、炭水化物も糖質です。大盛厳禁www

運動を行うと糖を消費するのでお勧めです

LDLコレステロールや中性脂肪が高い

この数値が高くても、自覚症状はそんなに出ることがないのが危険です。

脂物を控えるのが大事で、揚げ物はもちろんですが、肉の脂身やマーガリン等も気を付けてください。

下げるために意外かもしれませんが、良質な油を取ることも大切です。魚の油でサバやイワシに多く含まれるEPAやDHA、あとは食物繊維も吸収を抑えるのでお勧めです

定期的な運動を取り入れる

γ-GTPが高い

この数値が高い状態が続くと、尿が黄色くなったり、皮膚や目が黄色くなる黄疸が見られたりします。

お酒の量を減らすのはもちろんですが、脂肪肝やサプリ等の飲みすぎでなる方もいるので注意が必要です。

抗酸化物質を含む食品(ブロッコリー、ほうれん草、トマト、にんじんなど)を取ったり、肝機能を助ける魚、大豆製品、オリーブオイルを摂取しましょう

まとめ

これらは放置すると生活習慣病のリスクを高め、将来的な健康トラブルにつながります。

では、どうすれば良いのでしょうか?

検査結果を見直し、自分の健康状態を把握する。健康診断の結果は数値の変化が大切です。前年と比べて悪化している項目があれば要注意。

そして、普段の習慣的な行動を変えていくことが大切です。例えば、「毎日30分ウォーキングする」「食事の脂質を減らす」「お酒を週3回に減らす」など、無理なくできることから始める。

健康は日々の積み重ね。血液検査の結果を上手に活用して、より健康的な生活を送りましょう!

じゃぁ~具体的にどうしたら良いの?と言う方は私にご相談ください!

さらに、3月までは会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

太ったからって、断食や過度な糖質制限はやめましょう!

1月ですが雪が少なく車は走りやすいですね~

まだまだ、油断せずに行きましょう!

こんにちは

健康応援トレーナーの山谷みきおです

太ったからって、断食や過度な糖質制限はやめましょう!

前回のブログでは7草粥の事について書きましたが、お正月明けで〇kgも体重が増えて大変!と思って、急に断食を始めたり、糖分を取らない食事制限を始めたり、極端な事をする方が結構な数でおられます。

しかし、極端な方法はリバウンドはもちろん健康リスクも高まる可能性もあるので、なぜ、いけないのか?じゃぁ~どうしたら良いのか?をお伝えします。

断食や過度な糖質制限の5つリスク

1.筋肉の分解

人間の身体を動かすときに使われるのが糖分です。しかし、その糖分がない時には筋肉と脂肪を分解してエネルギーにしてしまうのです。脂肪だけならと思いますが、筋肉も一緒に落ちてしまいます。

2.飢餓状態と体が判断

身体が飢餓状態と判断されると基礎代謝を落として、守ろうとします。思ったより、体重が落ちないなんてこともあるかもしれません。そして、ダイエットをやめて、普通の食事に戻すと、一気に蓄えようとしてしまいます。上記の様に筋肉が落ちているので、基礎代謝も以前ほど上がらず、太りやすく。これが、リバウンドです。

3.栄養不足

必須栄養素(ビタミン、ミネラル、タンパク質、脂肪など)の摂取不足を引き起こします。それにより、肌荒れや体調不良等影響があります。

4.ケトン体の増加

糖質を極端に制限すると、エネルギー不足を補うために体が脂肪を分解し、ケトン体を生成します。これが増えすぎると頭痛、口臭(いわゆる”ケトン臭”)、倦怠感といった不快な症状が出ることがあります。

5.ストレス

端な制限は精神的にも大きな負担となります。空腹や食べたいものを我慢することでストレスが溜まり、逆に暴飲暴食に繋がる場合もあります。また、断食を続けることで疲労感、めまい、脱力感などが起こり、日常生活にも支障をきたします。私も実際に手先がしびれたこともあります。

健康的な体重管理の5つポイント

以上の事を踏まえて、どのように体重を落としていけば良いのか?

1.バランスの良い食事を心がける

炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを整え、野菜や果物をたっぷり摂ることが大切です。必要以上の糖質を減らしつつ、良質なタンパク質や脂質を適切に取り入れましょう。

2.適度な運動を取り入れる

週に3–5回、30分程度の有酸素運動や筋力トレーニングを取り入れると、基礎代謝が上がり、脂肪燃焼を促進します。運動を継続することで、健康的な体重減少が期待できます。

3.食べ過ぎの習慣を見直す

何をどれだけ食べているのか、自分の食事を記録することで、無意識の食べ過ぎに気付くことができます。また、夜遅くの食事や間食を控えるだけでも体重管理には効果的です。

4.十分な睡眠を取る

睡眠不足はホルモンバランスを乱し、食欲をコントロールするホルモンに悪影響を与えます。1日7時間程度の睡眠を確保するよう心がけましょう。

5.短期間での結果を求めすぎない

健康的な体重減少は1週間に0.5kg–1kgが目安です。短期間で体重を大幅に落とそうとせず、継続可能な方法で取り組むことが重要です。そして、太らない習慣を作っていきましょう!

まとめ

食べ過ぎて増えた体重を一気に戻したい気持ちはよくわかります!そして、結果の見える断食や極度な糖質制限に走ってしまいます。しかし、こうした方法は健康を害し、逆に痩せにくい体質になる可能性があります。健康的で無理のない生活習慣を取り入れ、少しずつ目標を達成していきましょう。

じゃぁ~具体的にどうしたら良いの?と言う方は私にご相談ください!

さらに、3月までは会員向けにトレーニング指導無料サービスもありますので入会をお待ちしております!

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 10体質改善

- 1エクスマ

- 2お客様創り塾

- 3講演会

- 4私がブログを始めた理由

- 5販売促進

- 6つながり

- 7ドラッカー

- 8ダイエット

- 9SDGs

- 【個人の趣味】映画等

- 【個人の趣味】観光

- 【個人の趣味】趣味

- 【販促情報】DM

- 【販促情報】POP

- 【販促情報】SNS

- 【販促情報】カタログ

- 【販促情報】カレンダー

- 【販促情報】キャラクター

- 【販促情報】ショップカード

- 【販促情報】チラシ

- 【販促情報】ハガキ

- 【販促情報】パンフレット

- 【販促情報】プレミアム商品・ノベルティ

- 【販促情報】メニュー

- 【販促情報】人材募集

- 【販促情報】名刺

- 【販促情報】小冊子

- 【販促情報】看板・顔出し看板

- 【販促情報】美容理容店

- 【販促情報】通信・ニュースレター・ニューズレター

- 【食べ物屋さん】らーめん

- 【食べ物屋さん】カフェ

- 【食べ物屋さん】カレー

- 【食べ物屋さん】スープカレー

- 【食べ物屋さん】食事

- 【食べ物屋さん】飲み屋

- みきお酒場放浪記

- アイデア

- イベント

- 休憩

- 会社

- 便利アプリ

- 未分類

- 本

- 西のコンサ通り散歩

- 販促相談